◆MBC는

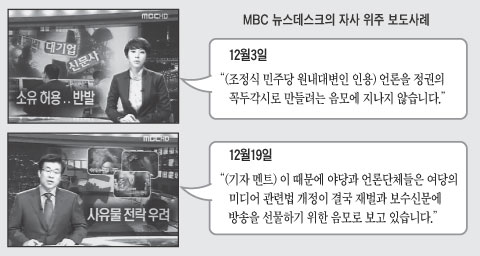

지금 자기네 회사 밥그릇 뺏지 말라고 연일

뉴스데스크, 자기회사 중심의 보도하고 있다.

이러면서 공영을 외친다. 국민의 전파인 국민

재산을 쓰면서도 이런 짓을 늘 하는 것이 MBC였다.

뉴스데스크는 지난 19일부터 27일까지 모두 17건의 뉴스를

언론 관련법 비판에 쏟아 부었다. 방송법 관련 보도만 3건을 연속으로 묶어 내보낸 날도 나흘이나 됐다. 27일에는 박혜진 아나운서 등 MBC

노조원들이 시민들에게 'MBC를 지켜주세요'라는 유인물을 돌리는 행사를 보도하기도 했다.

MBC는 '방송법, 재벌에 소유 허용'

'사유물 전락 우려' 등의 제목이 붙은 일련의 보도를 통해 '언론 관련법안=악법'으로 몰아갔다. MBC와 같은 입장인 민주당 의원, 언론노조

관계자 등을 등장시켜 "대기업과 신문이 방송에 참여하면 권력에서 소외되고 가난한 자의 목소리가 배제될 것"이라는 식의 주장을

내보냈다.

특히 KBS MBC SBS 3사가

독점하고 있는 지상파 시장에 앞으로 신규 사업자가 들어오거나 보도전문·종합편성 채널이 허용돼 여론 다양성이 더 확대되는 측면은 무시한 채,

"대기업과 신문의 독과점이 우려된다"는 주장만 앞세웠다. 황근 선문대 교수는 "평소 여론 다양성을 주장하면서도, 다양한 성격의 채널이 생겨나는

것을 반대하는 것은 자가당착"이라며 "방송법 개정안을 무조건 '악법'이라고 주장하는 것은 현재 자신들이 누리는 영향력이나 산업적 측면에서의

독과점 구조를 그대로 유지하겠다는 것"이라고 말했다.

뉴스데스크는 일본의 언론환경에 대해 "신문사들이 방송사를 소유하고 있어

부작용이 대두되고 있다"(23일 뉴스데스크)고 했다가, 27일엔 "방송사를 소유한 신문의 논조와 성향이 달라 다양한 여론 시장을 형성하고

있다"는 등 '앞뒤가 맞지 않는' 내용을 방송하기도 했다.

◆수십 년째 "이대로" 외치는 MBC

MBC는

'언론 관계법 개정=MBC 민영화=방송장악'이란 주장을 되풀이했다. 현재 MBC는 방송문화진흥회가 지분의 70%를 보유한 대주주라는 것 말고는

공영방송이라고 주장할 근거가 없다. MBC는 원래 민영방송으로 출발했으나 1980년 '언론 통폐합'으로 지분의 70%가 KBS로 넘어가면서

'공영적' 구조를 갖추게 됐다. 이후 87년 법이 바뀌어 KBS가 소유한 지분이 모두 방송문화진흥회로 넘어가면서 현재 소유구조가 됐다.

특히 재원을 100% 광고에서 조달하고, 감사원 감사나 국회의 결산심사 등 외부 간섭도 전혀 받지 않아 사실상 '민영방송'이다.

실제 많은 국민들이 MBC를 민영으로 인식하고 있고, 이 때문에 '무늬만 공영'이란 말도 들어왔다. 역대 정권들이 1994년

'공영방송발전연구위원회', 1999년 '방송개혁위원회'를 만들어 '5공의 유산(遺産)'인 MBC 지배구조문제의 변화를 추진했던 것도 이

때문이다.

특히 방송개혁위원회는 1999년 MBC의 '단계적 민영화'를 주장했지만, MBC 노조가 2주일간 파업을 벌이는 등

강력하게 반발했다. MBC는 이명박 정부와 한나라당이 방송 장악을 위해 새삼스레 법을 바꾸려는 것처럼 주장하고 있으나, 김영삼·김대중 정부에서도

계속 추진해온 정책 과제였다는 것이 전문가들의 지적이다.

◆선택의 기로에 선 MBC

방송·통신 기술의

발전으로 MBC 같은 소수의 '거대 방송사'가 독과점적 지위를 유지하는 것은 힘들어졌다. 그동안 방송사들은 다른 사업자가 시장에 들어와

'파이'를 나눠 먹는 것에 대해 거부감을 보여왔다. 전문가들은 "방송 3사의 독점적 지배구조로 인해 케이블·위성 방송 등 뉴미디어가 제대로

성장하지 못했다"고 지적하고 있다.

방송법 개정안은 방송의 진입장벽을 완화해 경쟁을 촉진시키고, 국민들에게 다양한 선택의 기회를

부여하기 위해 마련됐다. 방송을 정치권에 예속시키기 위해 만들어진 '5공식 독과점' 체제를 해소한다는 의미도 있다. 하지만 MBC는 파업까지

강행하며 언론 관련법을 정치 쟁점화하려는 시도를 하고 있다. 지난 9월 박성제 MBC 노조위원장은 인터넷매체와의 인터뷰에서 "야당(민주당)은

방송을 빼앗기면 절대 재집권할 수 없다는 것을 알게 된 것"이라고 말했다. 민주당과

MBC의 '이해 관계'를 일치시키면서 정치권으로 사태를 확산시키려는 의도로 보인다. 장영수 고려대 법대 교수는 "방송통신 융합과 신문·방송 겸영

등 변화된 언론 환경을 반영하고 있는 이번 법안이 파업까지 하면서 명백히 저지해야 할 악법이라고 볼 수는 없다"며 "파업이 기존 방송사의

기득권을 지키기 위한 수단으로 이용될 우려가 크다"고 말했다.